- ホーム

- 住まいづくりLabo

- kameplanのYouTube channel

- kameplanについて

- 設計事例集

- 設計業務のご案内

- お問合わせ/パンフレットお申し込み

- モデルハウス見学のお申し込み

- リンク

- ブログ

- すまいづくりブログ

- 建築と不動産

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年10月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

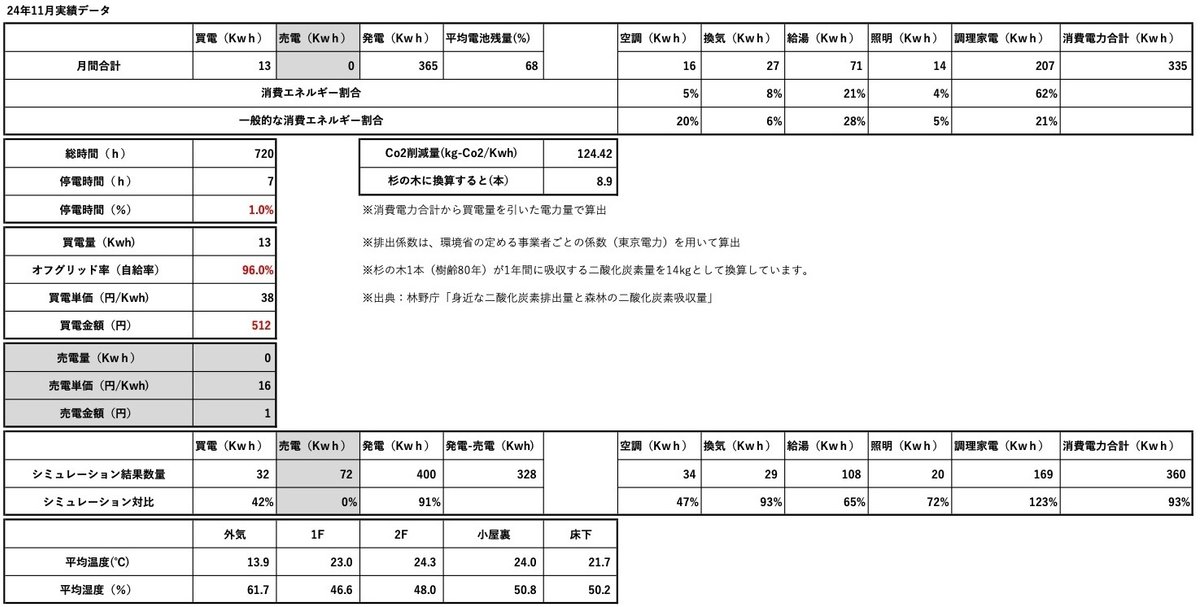

\11月のオフグリッド率 はっぴょ〜/

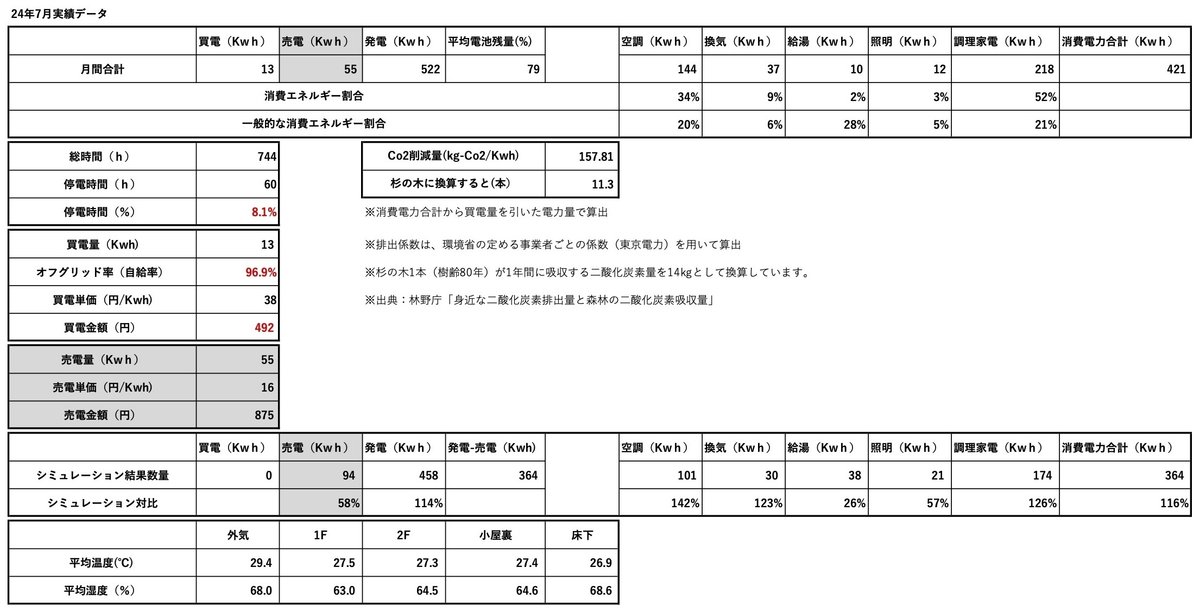

7月のオフグリッド率を発表しま〜す!!

平均自給率に復活!!

11月の自給率(オフグリット率)は96%と、年平均に戻りました。

トータルの買電量も13kwに抑えられました。

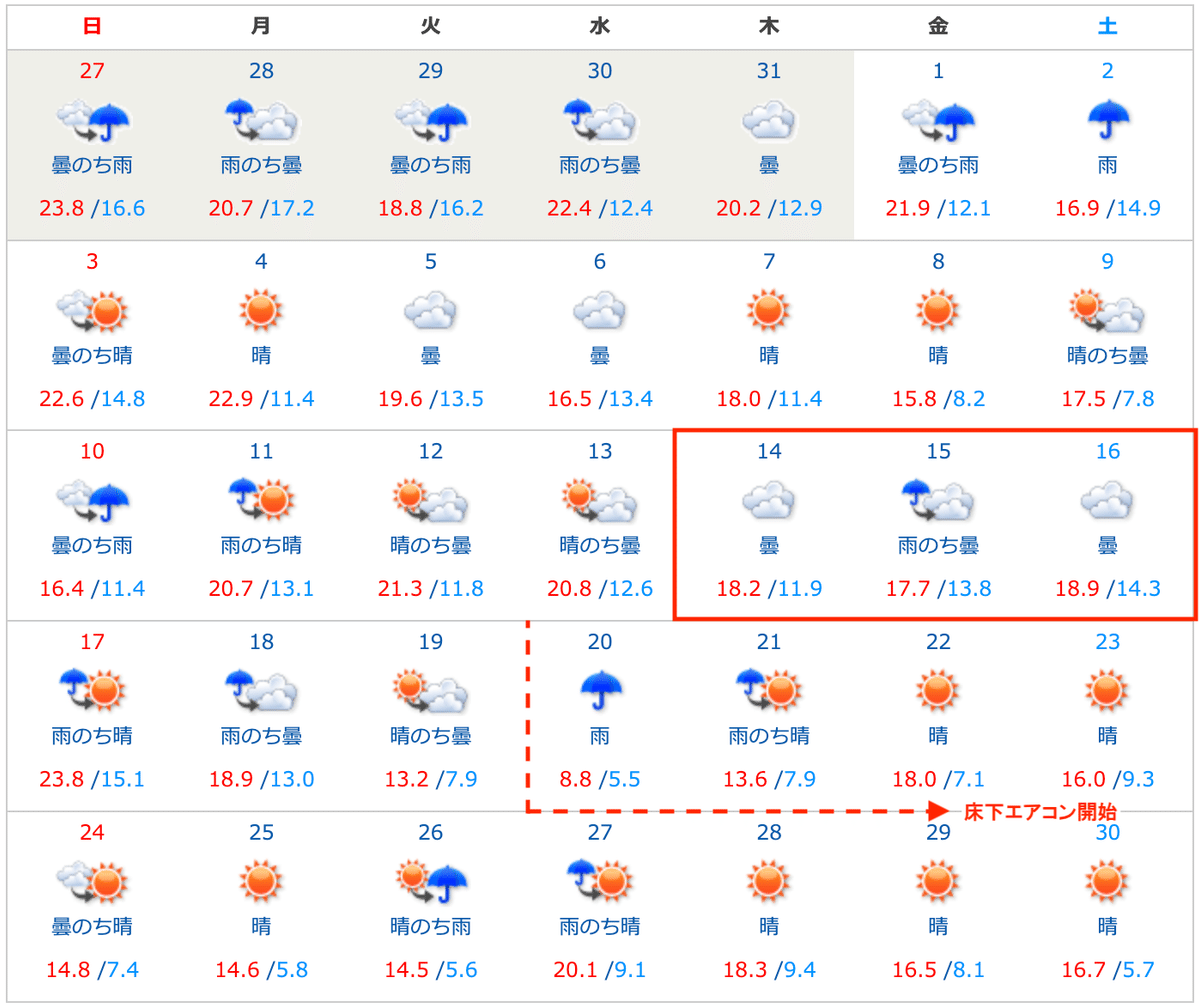

10月悩まされた秋雨前線も月頭で収まり、秋らしい晴れ間が続くお天気になってきました。

ただ14日から雲の濃い曇りが続き、発電量も伸び悩んで16日8時に蓄電量が1%となり、

致し方なく買電開始。

買電開始したところから発電も並行で復活し、12kwほど買電したところで満充電となりました。

大きく買電したのはこの1日で、それ以外は見学のデモンストレーションでブレーカーを

入切した際に買ってしまったぐらいでした。

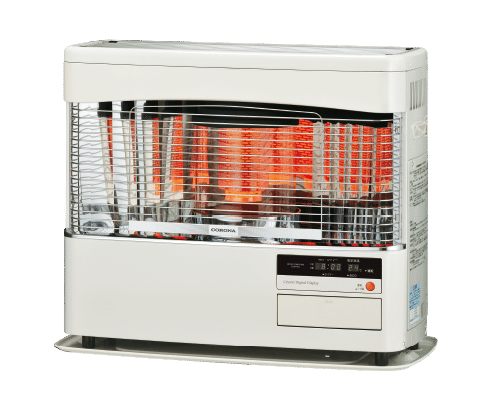

床下エアコンON!!

オフグリッドモデルハウスの暖房は、「床下エアコン」という、

市販のエアコンを利用して、マイルドに床暖房をする仕組みを採用しています。

床下エアコンは、市販のエアコンで床下の空気を温め、夜間室温が下がり始めると放熱し、

室温の低下を抑えるというものです。

温水床暖房のように、「お〜、床が暖か〜い!!」というところまで温度を上げることはしないのですが、ほんのり暖かくなり、スリッパはいらないかな?という感じになります。

オフグリッドな我が家で採用している床下エアコンは、

日中発電した電力でエアコンを動かすので、

電力消費はゼロ、Co2排出もゼロで暖房ができます。

また、室内へ直接空気を出すのではなく、床下空間に暖めた空気を送り込むので気流感もなく、

1F床や床下の基礎コンクリートなどに蓄熱させるのでマイルドな温度変化になります。

太陽光発電で発電した電気は、どうしても全量蓄電池に溜め込むことはできず、

午後の発電量の多くは捨ててしまうことになるので、

その分を床下エアコンで暖房に回して蓄熱させる方が、

より効率よくエネルギー利用ができるのではないかと考え、

オフグリッドモデルでは試験的に運用しています。

この冬の運用でその有効性を検証したいと思っています。

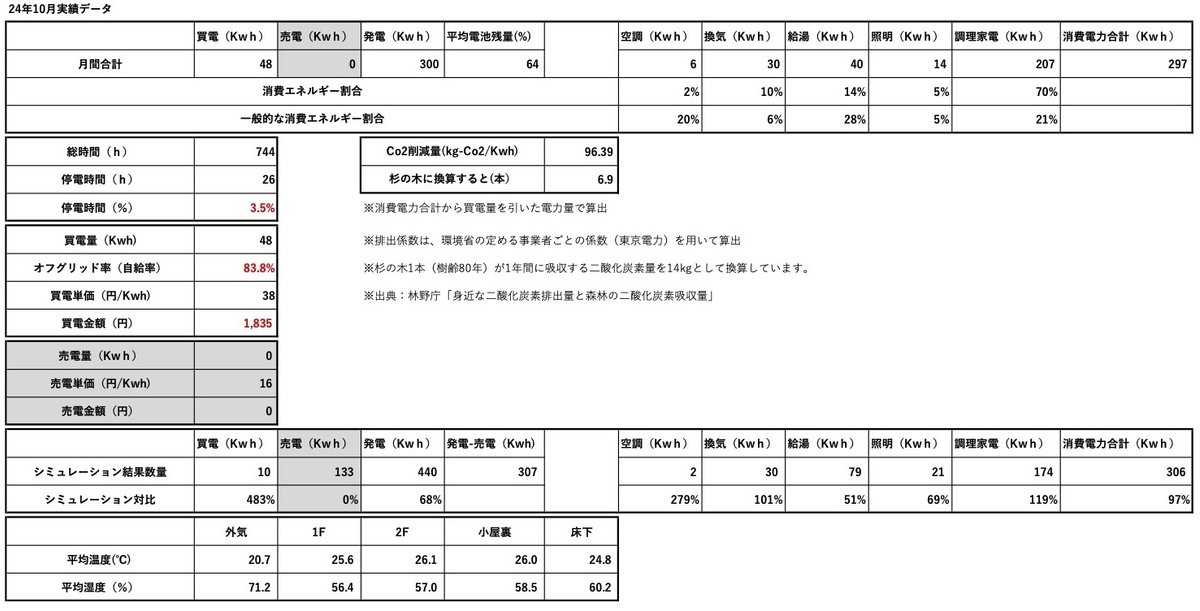

\10月のオフグリッド率 はっぴょ〜/

10月のオフグリッド率を発表しま〜す!!

10月は一転して、自給率低下(泣)

いやぁ、9月は自給率100%をマークしたので油断していました。

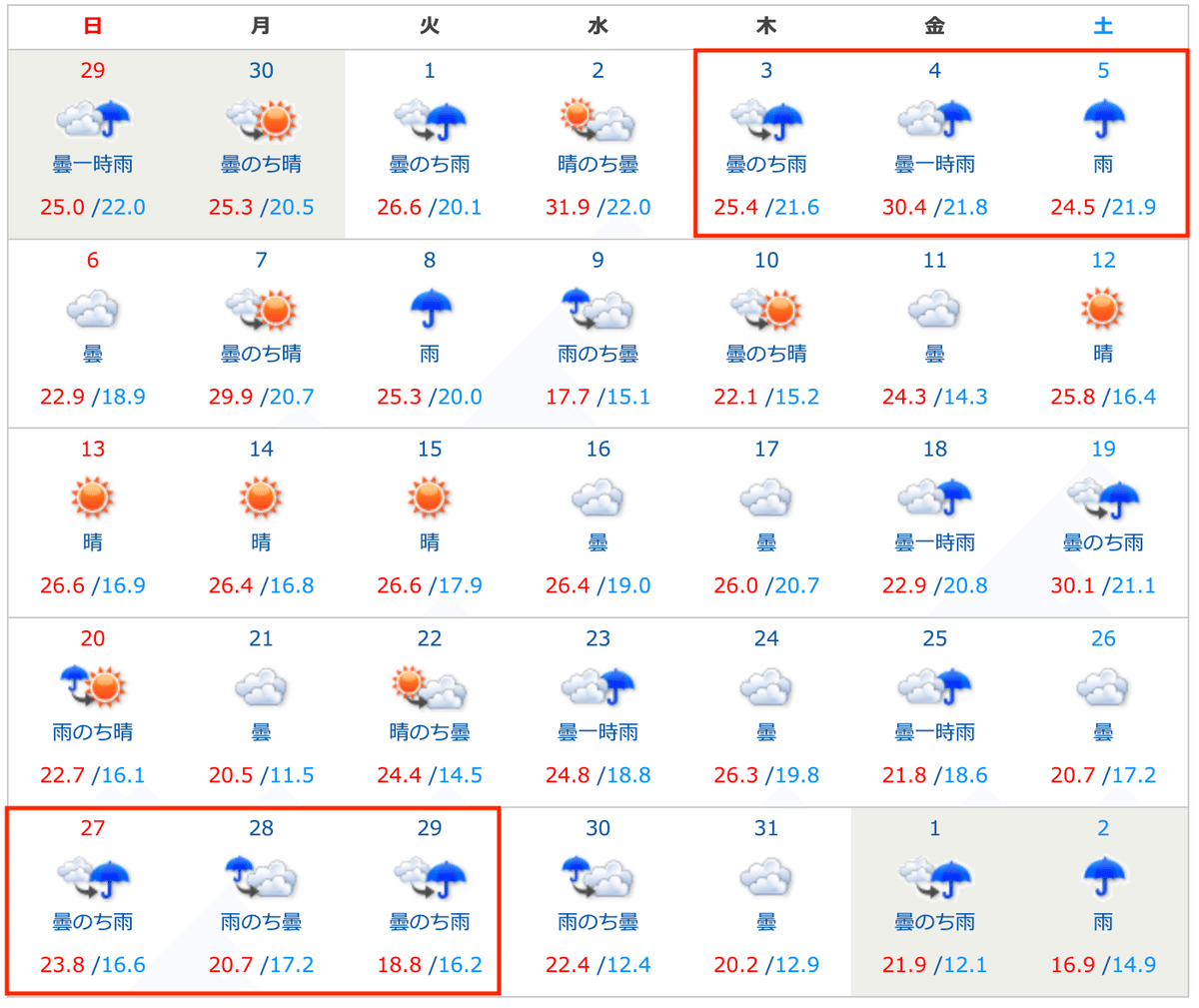

10月は曇りや雨が2〜3日続くことが多く、

こうなるとやっぱり「曇りの3日目がきつい」という傾向通り、

2日ほど電欠してしまいました。

長雨が続いた10月

晴れ間よりも曇りや雨が多かった10月。上旬と下旬は秋雨前線の影響で雨がしとしと続き、

こうなるとやっぱり発電量が足りなくて電欠しやすくなる。

大きな電欠は2日で、1回目は5日の昼12時。3日から続く雨模様でジリジリと蓄電量が減っていき、

12時の時点で1%になったので、系統より買電を開始して充電。

その後の数日も雨が続く予報だったので、100%充電まで16.4kw買電(泣)

2回目は30日午前0時で、ここでも1週間ほど雨や曇りが続き、

充電できても80%程度止まりだったのでかなかなにヒヤヒヤの数日間。

27日から雨が続いたので発電量も少なく、30日0時に1%となったため、

致し方なく買電して充電開始。ここでも15.6kw買電して100%満充電まで持っていきました。

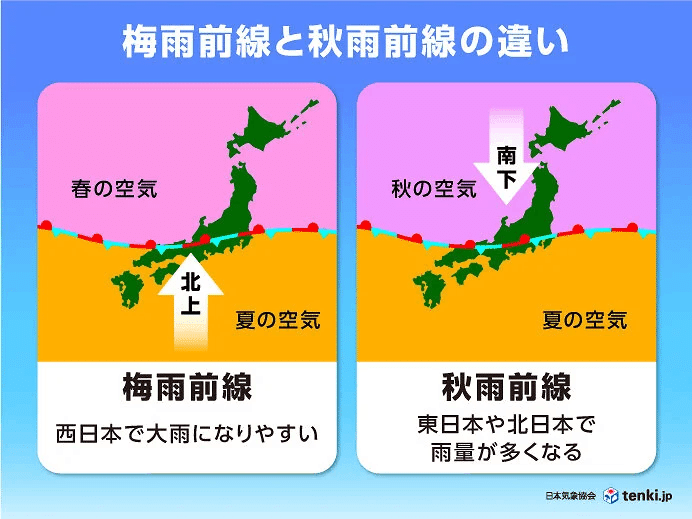

秋雨前線は手強い

10月は秋雨前線に泣かされましたが、実は東日本は梅雨前線よりも秋雨前線の方が、

オフグリッドハウスには影響が大きいのです。

梅雨前線は、夏の南の湿った風が北側に上昇してきて、

北側の寒冷な空気とぶつかることで前線を作るので、影響は西日本の方が大きいのですが、

秋雨前線は反対に北側の寒冷な空気が南下してきて南の温暖な空気とぶつかって前線を作るため、

影響は東日本側の大きく出てきます。

東京での梅雨前線の影響は7月でしたが、やはり10月ほど長雨にならなかったので、

自給率も96%と平均的におさまりましたが、

10月はもろに長雨の影響を受けて、自給率が下がってしまいました。

外気温がいい感じだったので、冷房もほとんど使わずに済んだのが幸いでした。

でも自給率83.8%!!

平均を下回りましたが、それでも電力自給率83.8%!!

買った電気は48kwと、消費電力の16%。

電気代にすると2,989円。

全量買電していたとすると11,578円なので、

1/4ほどで済んでいます。

雨には悩まされますが、それでも電気を買わない清々しさは続いています。

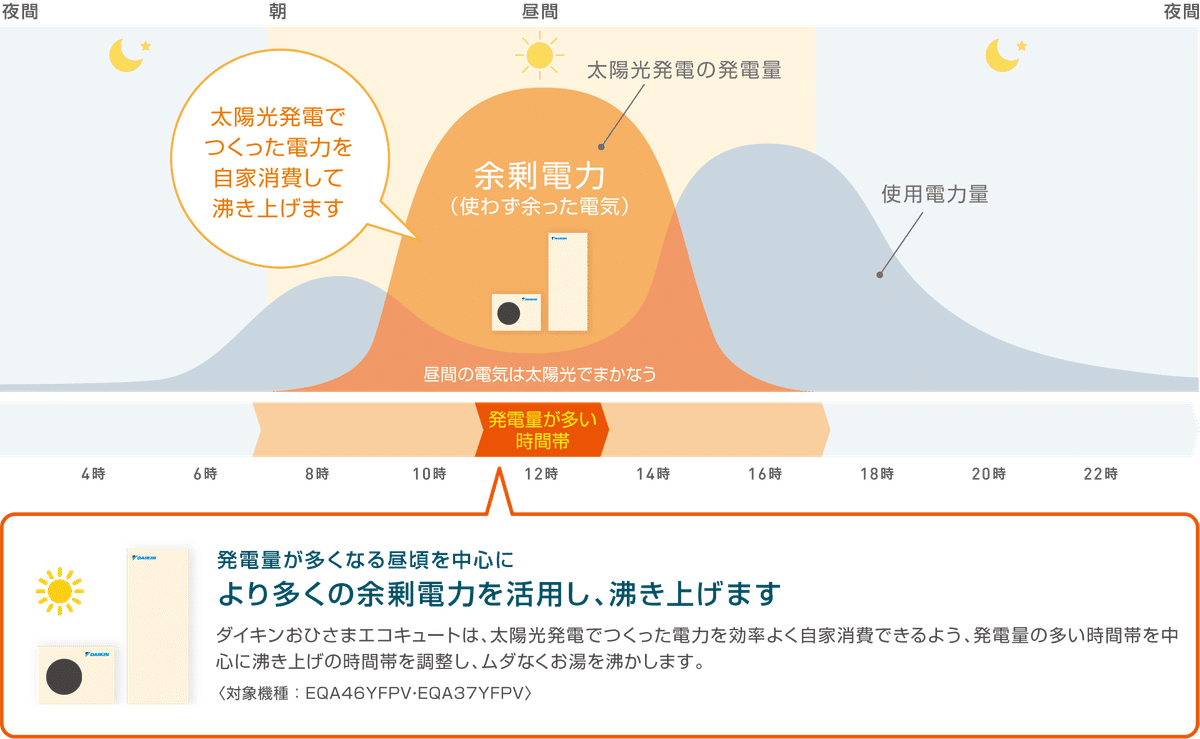

「発電」と「消費」のタイミングを合わせる

12月はオフグリッドハウスにとってはちょっと辛い時期。

太陽高度と日照時間が一番短くなる「冬至」近くになり、

太陽光発電の発電量がググッと落ちてくるのです。

先日、夜に蓄電池残量をチェックしてみたら、普段だと満充電近くになっているのに、

残量がやけに少ない。

昼間はピーカンとも言える晴れ間だったので、

発電量が少ないということはないのですが・・・・

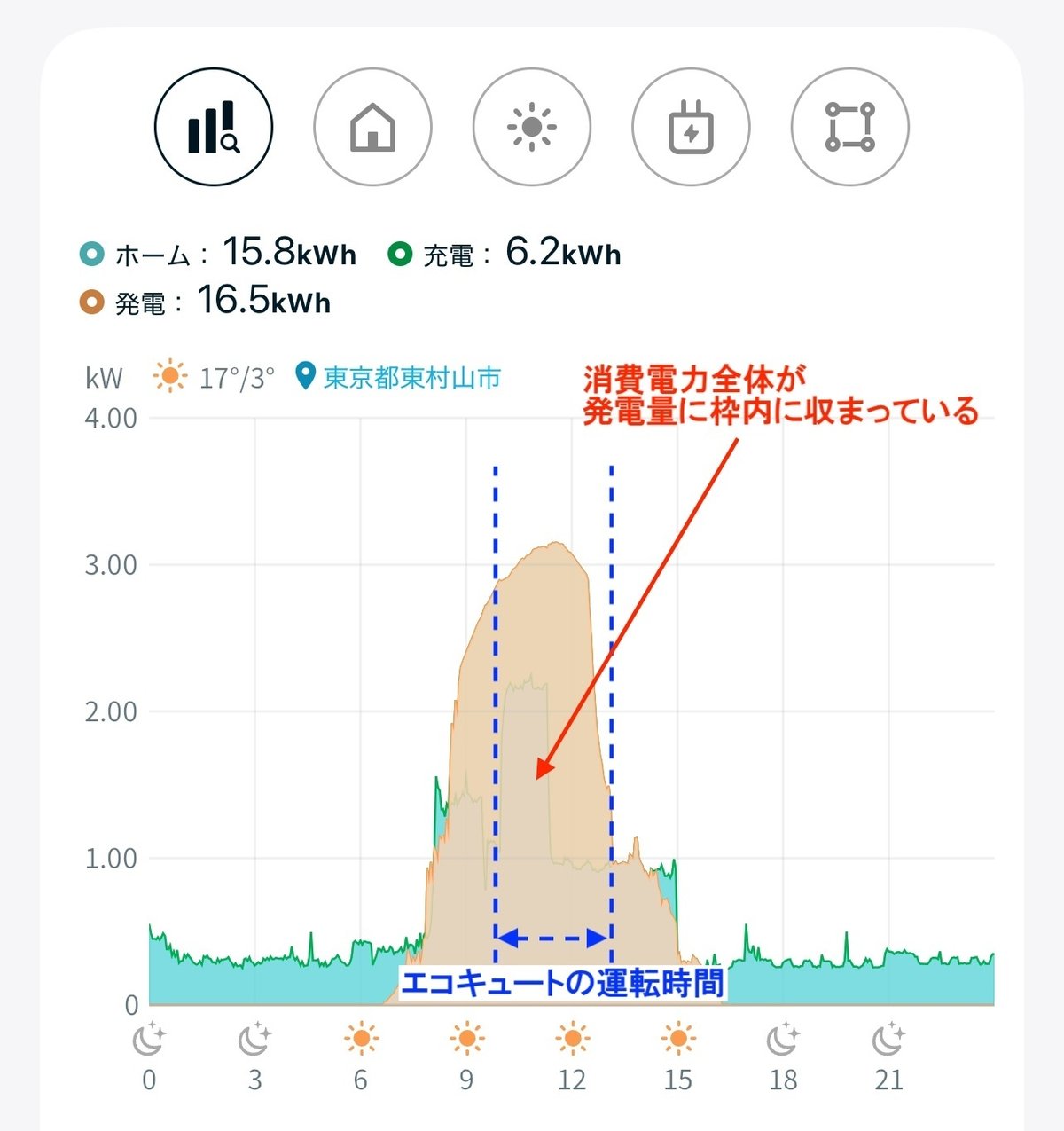

その日のデータを見てみると

おぉっと、太陽光の発電量(茶色)と、消費電力量(緑)の山がずれている。

我が家のエコキュートは12時〜17時の間に炊き上げる設定にしているのですが、

発電量の山からエコキュートの消費電力が飛び出していて、

足りない分を蓄電池から供給していたので、蓄電池残量が少なくなっていたのです。

発電量が多く日照時間も長い時期だと、発電量の山がもっと大きくなるので、

多少の消費電力のズレは吸収できていたのですが、

この時期は発電量=消費電力量となる時期なので、少しのズレが顕在化してしまう。

しかも、太陽高度が低くなってきたため、西側にある電柱の影がパネルにかかるようになり、

14時あたりから一気に発電量が下がることがわかってきました。

蓄電池への依存を減らすために、発電したらエコキュートや暖房にすぐに使う運用をしているのに、

うまく使えていないことになります。

そこで、エコキュートの運転時間を2時間前倒しして、

10時〜15時に炊き上げるように設定しなおしたら、

きっちり発電の山の中に消費電力が収まるようになりました!!

これで蓄電池を使わなくても、リニアに発電した電気でお湯を沸かせるようになりました。

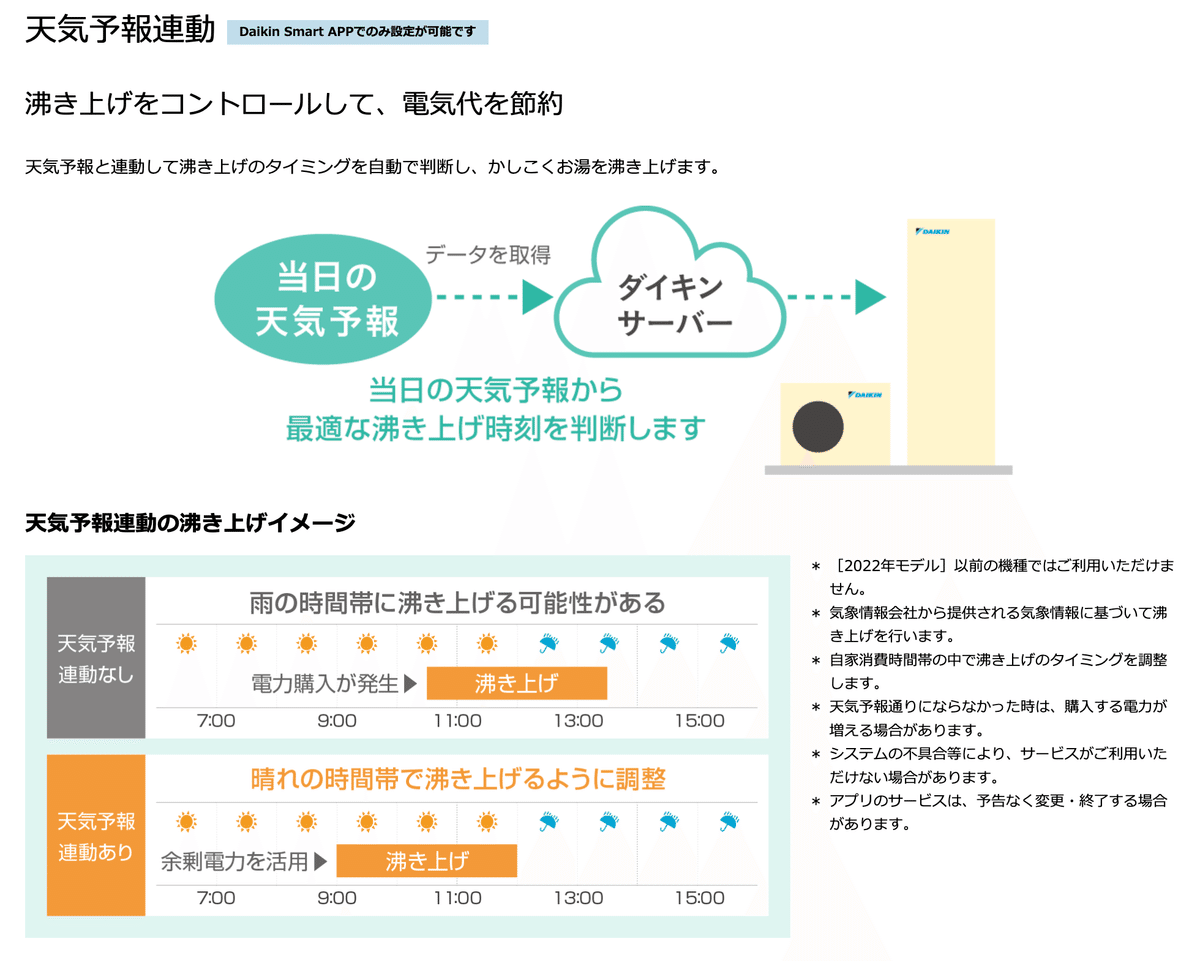

このような需要と供給の調整は、実はエコキュート側で自動にできるようにはできていないのです。

天気予報連動や電力料金連動の機能はあるものの、

それは「大きな傾向で調整」しているということで、

各住宅に最適な運転にはなっていないんですね。

建物が真南を向いていれば、12時(正午)が最大発電量になるのですが、

真南を向いている建物の方が少なく、発電のピークは建物の向きによって前後するんです。

この辺りの調整をもっと細かく、各住宅ごとに自動的にできたら・・・・

太陽光発電量や家庭内の電力消費を統合することができるのは、

HEMS(ホームエレクトリックマネージメントシステム)というシステム。

ただ、今発売されているHEMS機器の多くは「見ている」だけで、

そのデータを元に、家庭内の電気製品を自動制御しているものはありません。

HEMSの元になる規格「ECHONET Lite」では、制御までできる規格にはなっているんですが・・・

これは作っちゃうしかないかも!!

誰かご一緒にやりませんかぁ〜(笑)

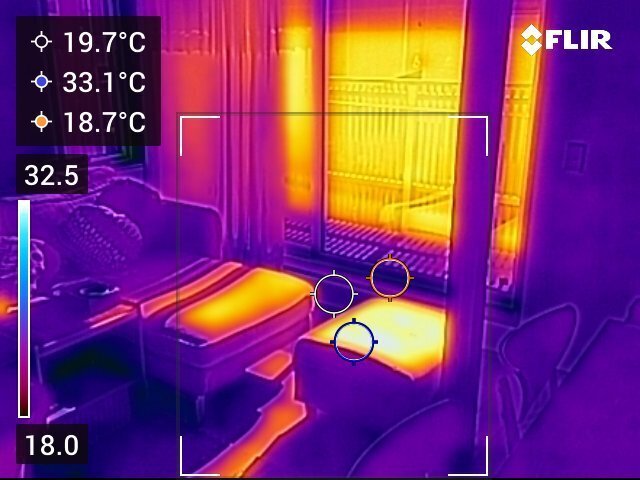

窓は大きな暖房機

12月の声が近づいてきて、ようやく冬らしい気温になってきましたね。

今年は秋っぽい気候がほとんどなく、いきなり冬に移行したような妙な感じで、紅葉もイマイチでした。

で、お日様の熱を最大限活かせる季節も開始!!

夏は太陽高度が高く、部屋の中に日差しが入ることも少なかったですが、冬至に近付いているここ最近、太陽高度もずいぶん低くなって、部屋の中に日差しがずいぶん入ってくるようになりました。

この熱、実は侮れない量が入ってきてるって知っていました?

撮影した時の室温は大体23℃前後でしたが、窓から入ってた熱で温められたソファーの表面温度はなんと33℃!!

結構な熱が窓から入ってきていることがわかります。

条件にもよりますが、窓から入る熱は㎡あたり300W程度の熱を取ることもできる※ので、サーモカメラの窓の面積は4.5㎡あるので、1350wの熱が入っていると言えます。

※東京で1月に南側垂直窓における12時の平均全天日射量約600w/m²。

日射熱取得率50%にて試算。

これは18畳用の石油ストーブに匹敵する熱量なんですね。

こんな大きな熱量が、窓から燦々と降り注いでくれているんです。

この熱をうまく取り込んで、夜まで貯めて「ぬくぬく」したい!!

それを上手くやる方法が、「パッシブデザイン」という設計の考え方なんですね。オフグリッドモデルハウスは、このパッシブデザインを導入して計画しているので、この熱を夜まで保って、できるだけ暖房エネルギーを使わないように考えています。

最近は何かと物騒な事件も多くて、日中窓のシャッターを閉め切りにしているお宅も多いかと思いますが、やっぱり勿体無い。

防犯と採熱の両立も考えないといけませんね。

日本エコハウス大賞 NEXT創エネの家賞 受賞!!

オフグリッドモデルハウス「オフグリッドな我が家」が、

日本エコハウス大賞 「NEXT創エネの家賞」を受賞しました!!

日本エコハウス大賞は、2015年から続いていて今回で8回目となります。

実は受賞は今回2回目で、前回は2017年の第3回に、「くの字の平屋」で協賛賞をいただいておりました。

前回同様大賞ノミネートは逃しましたが、大賞ノミネート、受賞された方々のプレゼンを聞かせていただくと、

いやもっと頑張らねば!!とお尻を叩いていただいた感じです。

授賞式のプレゼンターは東大の前先生で、オフグリッドな我が家の建築中にも現場にお越しいただき、

アドバイスをいただいておりました。

前先生から賞状をいただけるなんて、本当に光栄です。

この家に住み始めてはや1年。

四季を通じて感じることは、温熱環境を整えると本当にストレスが少なくなり、

お外の気温やお天気を気にしたり、太陽光の発電状況を見ながら電気の使い方を工夫してみたりと、

却って自然との繋がりが濃くなったように感じています。

「オフグリッドハウス」と言っても、特別何かをしないといけないわけではなく、

普通の暮らしを淡々と進めていけることが、私たちの中で、想像から確信に変わってきました。

さあ2年目、暮らしはどうなっていくのか、このnoteでもリポートしていきますよ!!

外張り断熱をすると、耐震性が上がる⁉️

「外張り断熱をすると、耐震性が上がる⁉️」

ん?何言ってんの?断熱と耐震性って全く関係ないですよ!

本来は全く関係ないんです。それが常識なんです。

それが関係あるかもしれない、公開実験してみよう!!

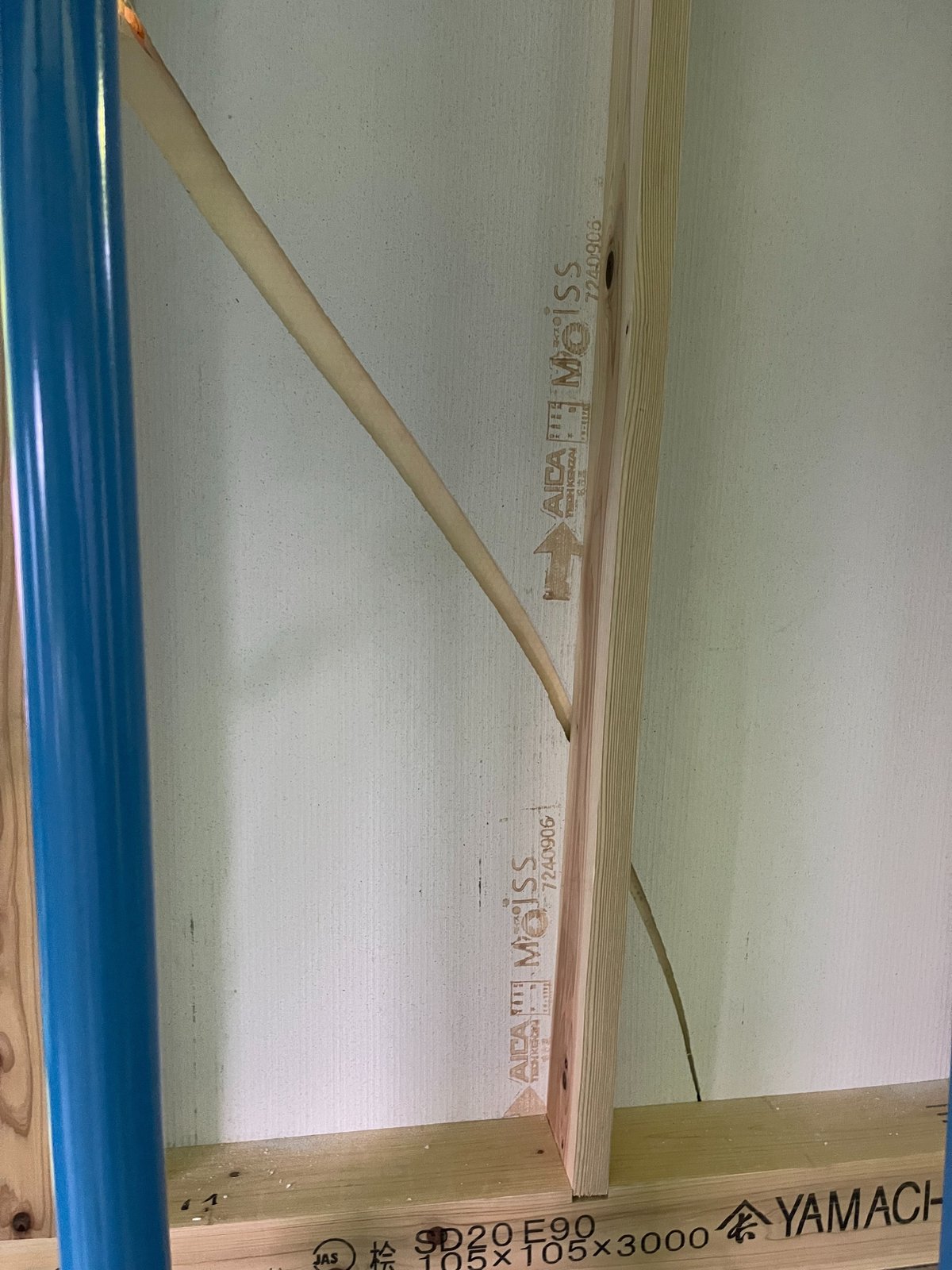

今回アイディールブレーン+モック+住学が合同で行った、耐力壁の加振実験に参加してきました。

アイディールブレーンさんは、木造建築の制振部材を開発、製造している会社。

モックはうちもよくお世話になっている、紀州材を供給している会社。

住学は、新潟県の工務店、設計事務所が中心となって、住宅についての勉強を共に行う団体。

この属性の違う会社、団体が合同して行う、外張り断熱が耐震性を上げるかも?

という実験を行うとのことで、いそいそと参加させていただきました。

これは本格的な実験だ!

会場に到着すると、評価機関や建材試験センターでしかお目にかかれない試験装置が鎮座。

これは本格的な実験がライブで見られると、

オタクなワクワクが止まりませんでした(笑)

今回の実験では、下記の3つの仕様で加振をしてみて、その耐力や破壊形状を観察するというもの。

-

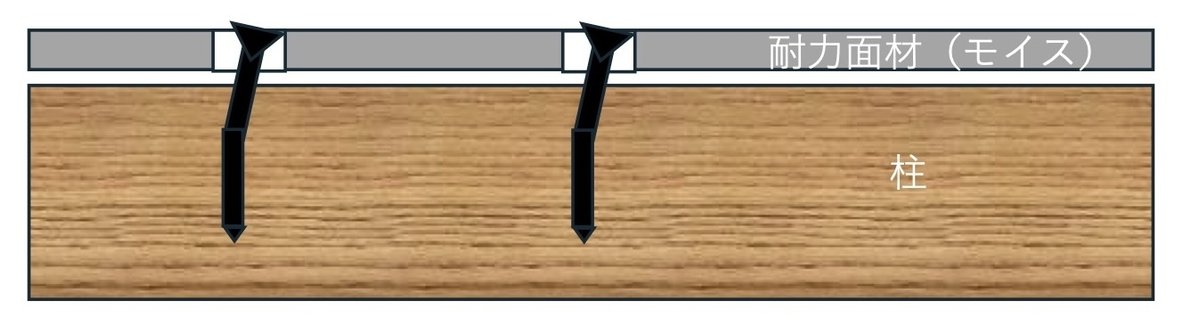

通常のモイスを使った面材耐力壁

-

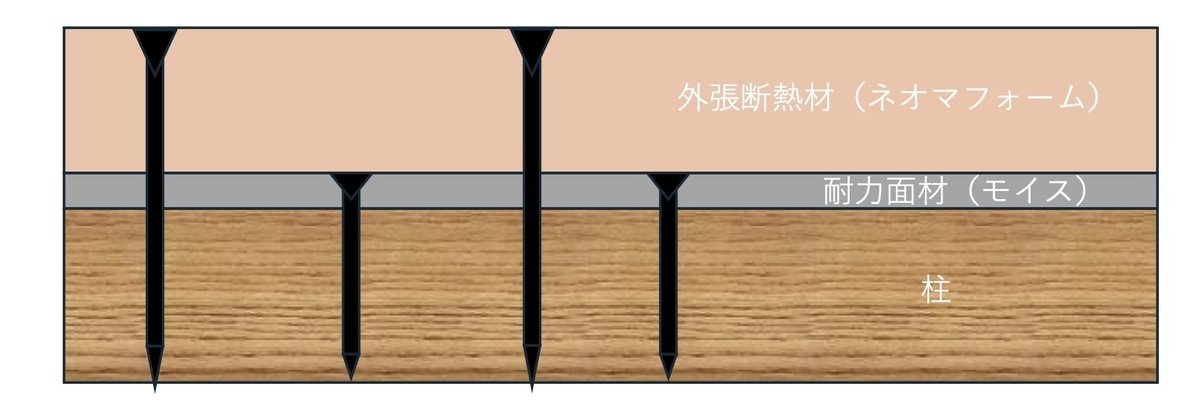

1.の上に、90ミリのフェノールフォーム断熱材を外張りした耐力壁

-

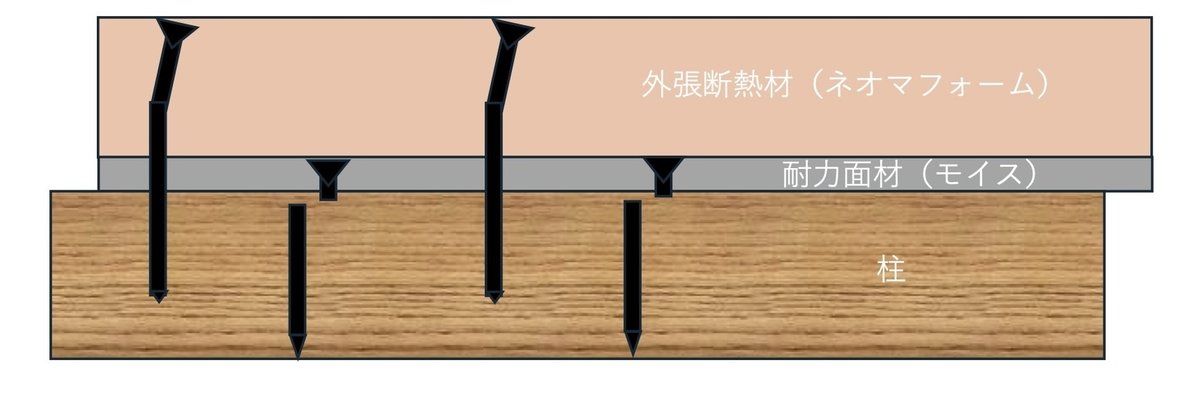

2.の面材に制振テープを貼ったもの

まずは1.の通常の耐力壁の加振実験の様子

動画のように、試験体に力を加えて設定した変形量まで変形させるのに、

どのぐらいの力が必要かを測ります。変形させるのに必要な力が、

大きければ大きいほど耐震性が高いと判断できます。

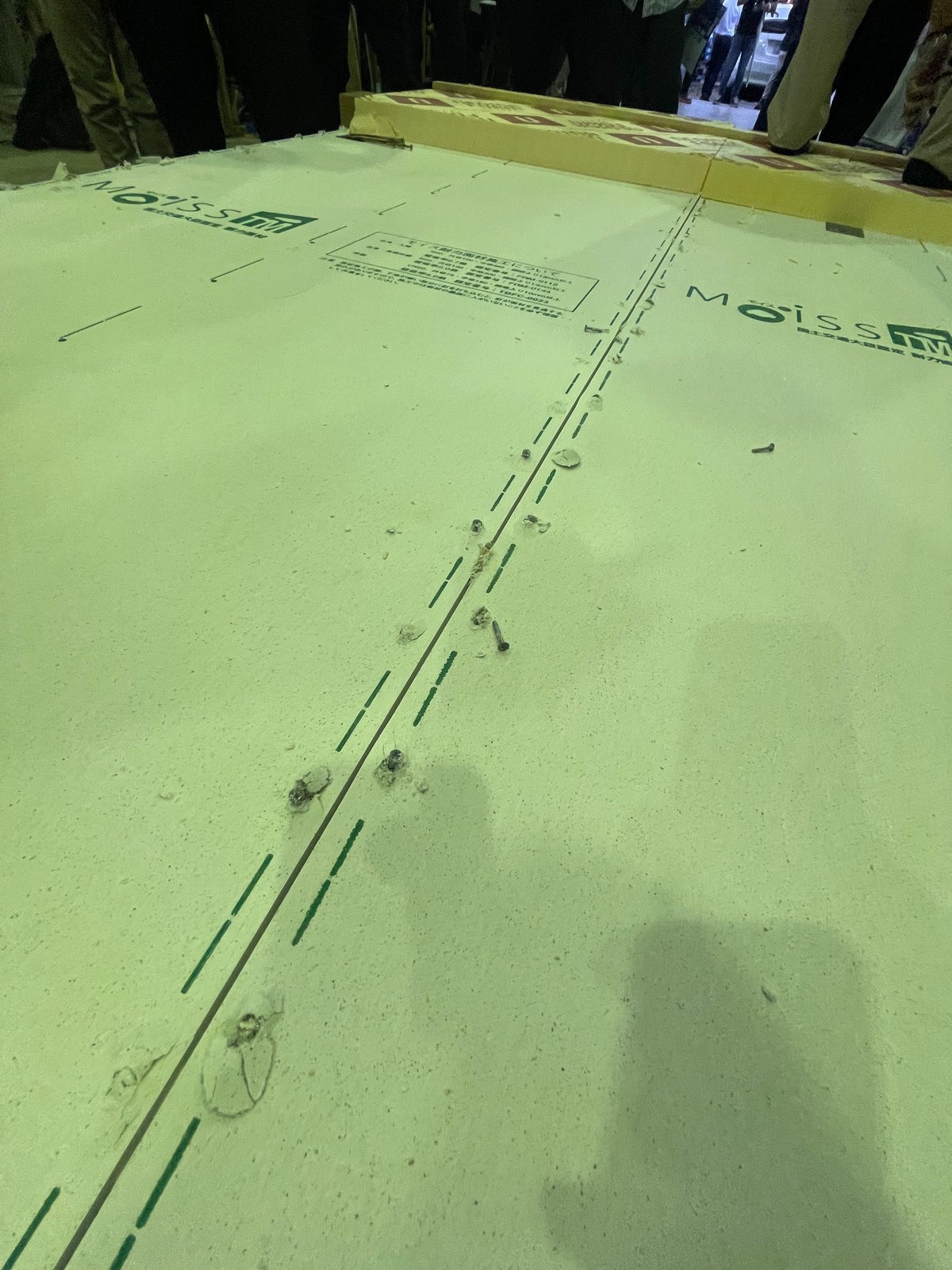

上の動画は、力をかけて最後まで変形させ切った状態です。

この状態までいくと、この耐力壁はほとんど抵抗することが出来ない状態=終局状態になります。

終局状態になると、面材を止めている釘の周りがグスグスになったり、

釘が抜けたりして、留めつける効果がなくなる=耐力壁として抵抗しなくなる状態になります。

この状態になるまでに加えられる力が「耐力壁の強さ」と評価されて、

正式な壁倍率となります。

つまり、釘と面材の接触面の状態=耐力壁の強さということになります。

ではこれが、外張り断熱をしている場合どうなるかというと・・・

動画で見る限りは、普通の耐力壁とそう変わらない動きをしていますが、

裏側を見ると・・・

なんと!!耐力面材が割れていました!!

こんな風になるのは初めて見ました。

普通の耐力壁だと、割れる前に釘の周りがグスグスになって終了のところ、

それを超えて、面材自身が割れるところまで耐えてくれました。

そして外張り断熱材を外してみると・・・

なんと!!断熱材で押さえられているところは、

ことごとく釘が折れていました。

割れるところまで耐力面材が耐え、さらに釘が折れるところまで耐えてくれたということです。

普通はここまで行かないので、強度的には大きくなっていたと言えますね。

これに制振テープを貼った試験体は、釘が折れたり抜けたりする前に面材が大きく割れて終了。

制振テープがさらに抑え付けと粘りを増して、より多くの力を面材側に伝えることができ、それによって通常より大きな力を受け止めたということです。

制振テープ自体にそれほど大きな働きがあるとは思っても見ませんでした。

試験体の観察から考えたメカニズム

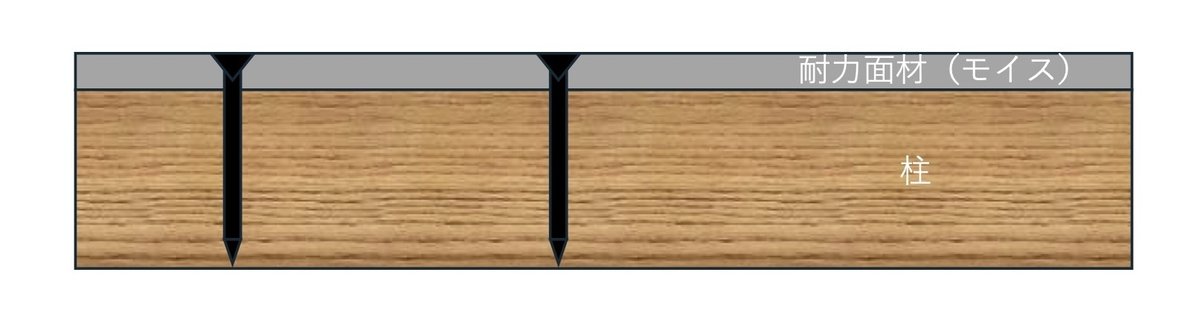

上記の図は、通常の耐力壁の断面を記しています。

耐力面材は柱や間柱、土台、梁などに釘で固定されています

これが揺らされて終局状態になると、耐力面材の釘の周りがグスグスになって釘との固定がされなくなり、繰り返し揺らされたために、耐力面材が浮き上がってしまいます。

この状態になると構造的に効いていない状態になります。

外張り断熱材は、耐力面材を柱と挟み込みようにビスで固定します。

通常の耐力壁は釘の周りがグスグスになったり、耐力面材が浮き上がって終局状態になりましたが、釘と耐力面材が断熱材で押さえ込まれているので、

浮き上がることができず、モロに水平の力(剪断力)を釘が受け止めることとなります。

最終的には釘が耐力面材と柱の間で折れてしまい、終局状態に至ります。

ちなみに、この釘を押さえる効果を「コンファインド効果」(拘束効果)と呼び、CFT(コンクリート充填鋼管)で用いられるコンクリート強度を高める手法に似ています。

耐力面材の硬さと釘の硬さを比較すると、圧倒的に釘の方が硬く、

耐力面材がぐずぐずになる力<釘を折る力

と言えるので、釘が外張り断熱材で押さえ込まれる(拘束される)ことにより、より潜在的な耐力壁の力を発揮できた、といえます。

ただ今回の実験の目視で見えるのは、

耐力壁の終局状態=倒壊寸前

の状態で発揮されるメカニズムなので、地震の初期状態でも耐力が強くなっているのか?というのは、試験中に採取しているデータからしかわかりません。

ただ、外張断熱材が構造に寄与しているということが判ったことは画期的で、

「倒壊するまでの時間を稼ぐことができる→避難するまでの時間を稼げる」ということは言えます。

アイディールブレーンさんから、追ってデータの報告があるということですので、楽しみに待ちましょう。

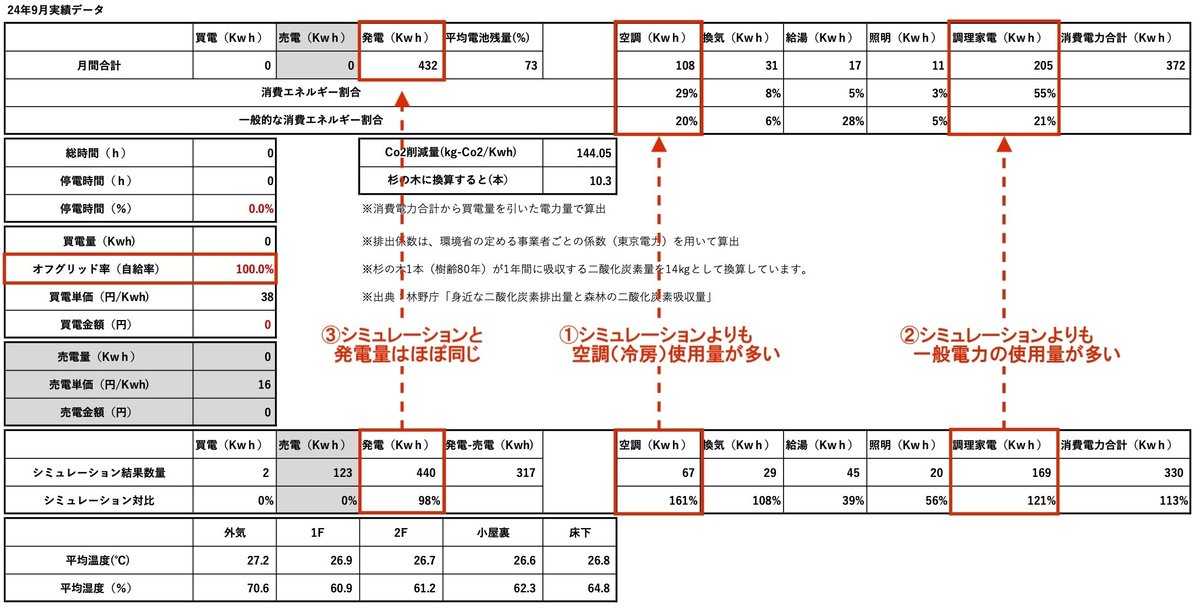

\9月のオフグリッド率 はっぴょ〜/

全国1000万人のオフグリスト※の皆さま、お待たせ致しましました。

このところバタバタしていてnoteの更新が追いつかず(泣)

※オフグリストってなに?

オフグリッドハウスの作り手、住まい手はもちろんそれだけに限らず「将来に向けて出来るだけエネルギーを使わず、地球環境に負担をかけず、心地よく楽しく暮らすことが好きなみなさんのことを、みんなのオフグリッド研究所では「オフグリスト」と呼んでいます。

9月のオフグリッド率を発表しま〜す!!

今年2回目の自給率100%!!

いや〜、ようやくきました!!

5月に引き続き、今年2回目の自給率100%!!

9月も晴れ間が多く、雨が降ってもそう長く続かなかったため、

蓄電池残量もそれほど切羽詰まった感じにはなりませんでした。

でもやっぱり厳しい「雨+曇りが3日間続く」

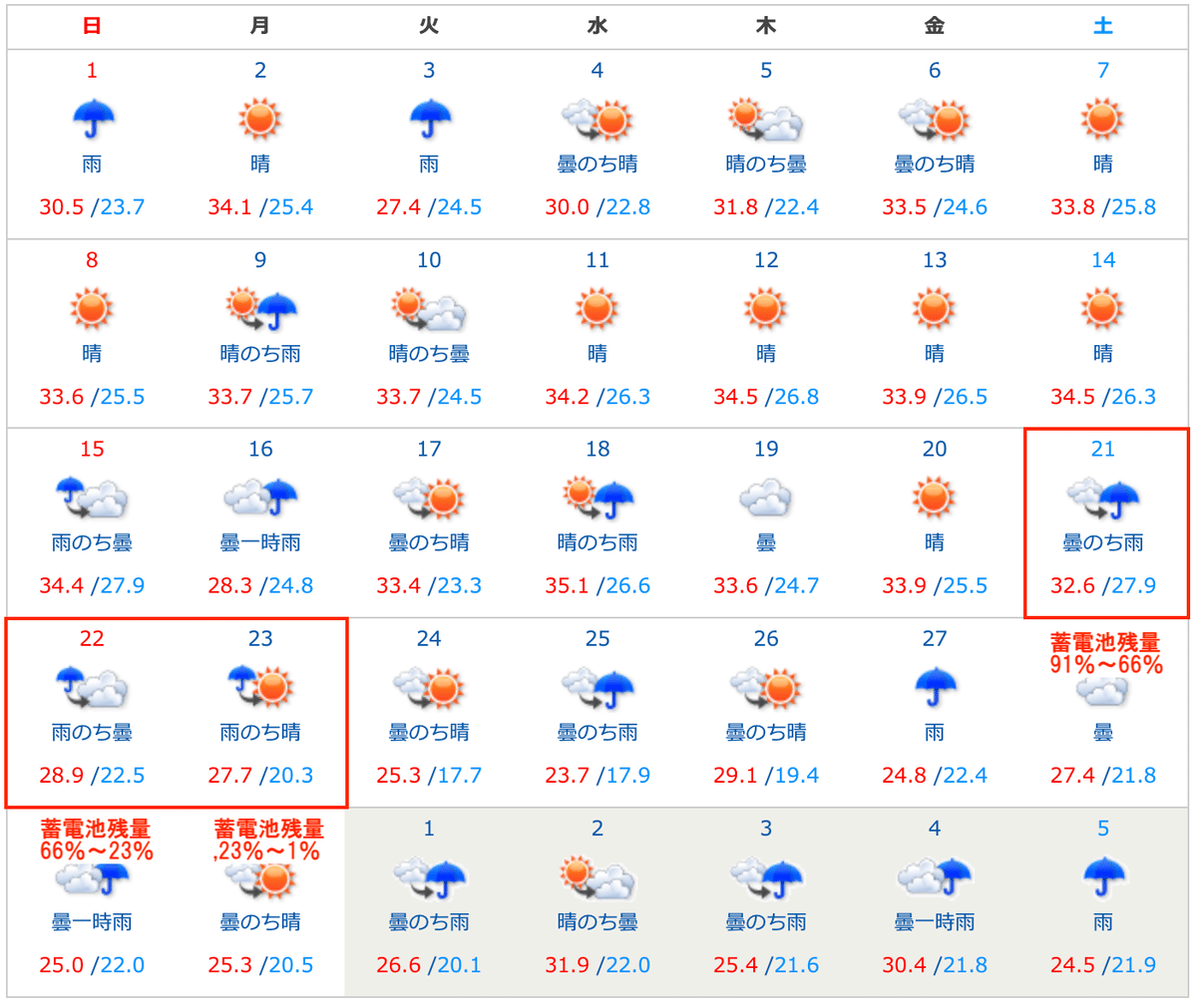

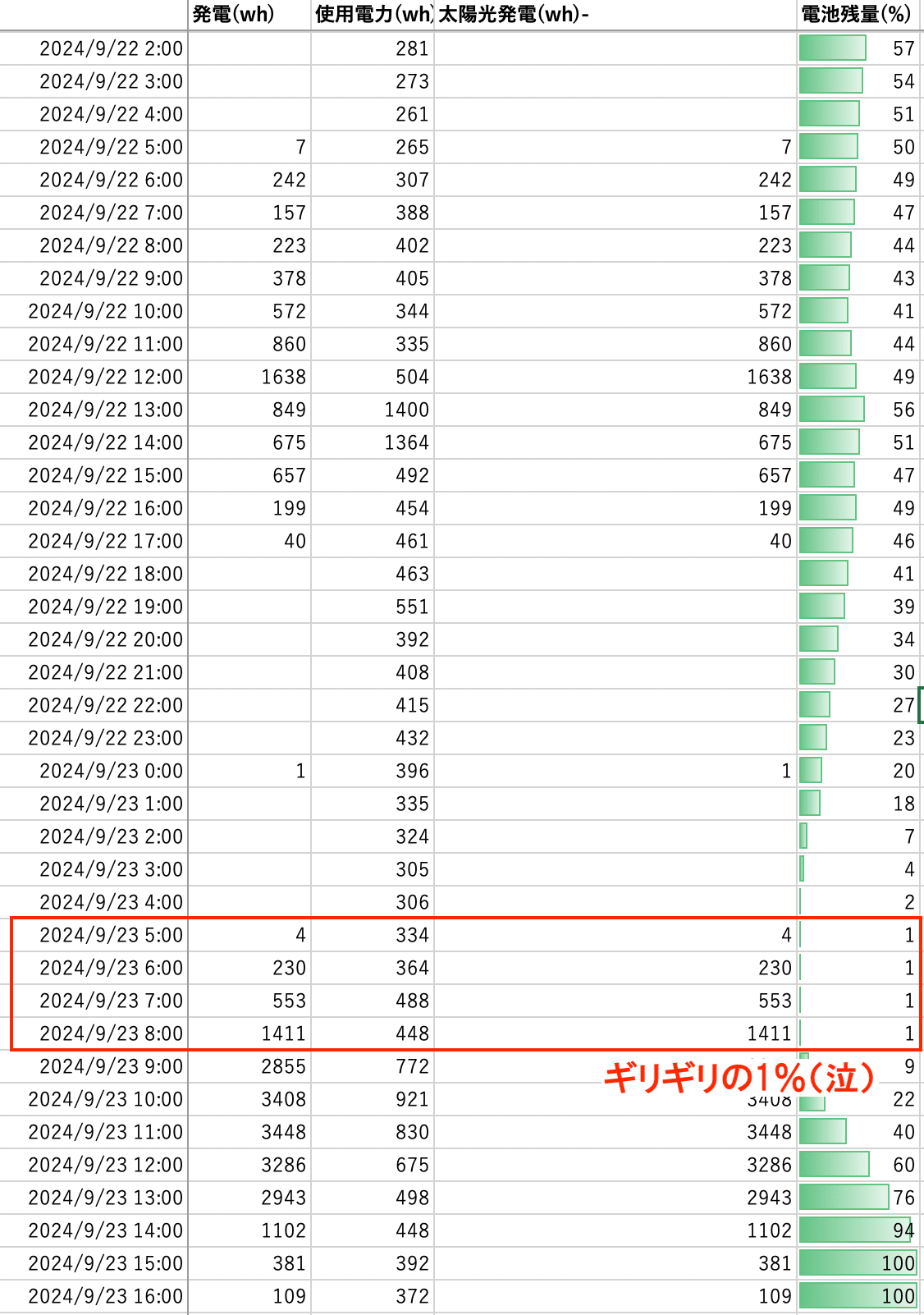

ただ、9/21〜23が「雨+曇りが3日間続く」パターンとなったため、

23日早朝に1%で「すわっ電欠か?」となりましたが、

陽が上ると一気に発電が始まり、15時には100%になりほっとしました。

消費電力はシミュレーションより多いのに・・・

9月21日までは冷房を24時間ONにしていましたので、

消費電力がいつもの月より多くなるのは仕方がないのです。

今年は通年よりも暑かったですしね。

冷房は、日中の気温が高い時間に消費電力が多くなるのですが、

この時間は発電をしているので、消費電力が多少多くなっても、

発電の余剰分でカバーできてしまうんですね。

発電量はほぼシミュレーションと同じで出ているので、

やはり余剰電力をうまく有効活用できた、ということですね。

8月の発電量526Kwhに対して、9月は432Kwh。

20%弱発電量が下がってきているのは、

太陽高度が下がってきて、パネルに当たる光の量が減ってきているからですね。こればっかりは仕方がない。

これから秋が深まっていき、涼しくなってよりオフグリッドハウスに有利な気候に変化していきます。

このモデルハウスは去年の12月に運用を開始したので、

初めての秋を迎えることになります。非常に楽しみです٩( 'ω' )و

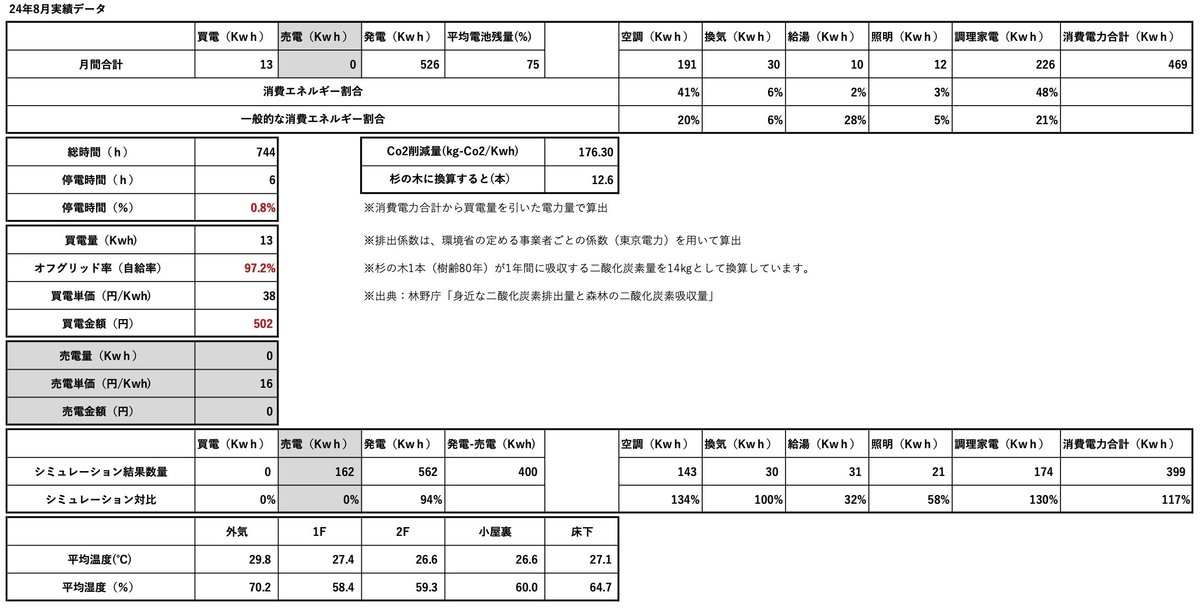

\8月のオフグリッド率 はっぴょ〜/

全国1000万人のオフグリスト※の皆さま、お待たせ致しましました。

このところバタバタしていてnoteの更新が追いつかず(泣)

※オフグリストってなに?

オフグリッドハウスの作り手、住まい手はもちろんそれだけに限らず「将来に向けて出来るだけエネルギーを使わず、地球環境に負担をかけず、心地よく楽しく暮らすことが好きなみなさんのことを、みんなのオフグリッド研究所では「オフグリスト」と呼んでいます。

8月のオフグリッド率を発表しま〜す!!

8月のオフグリッド率(電力自給率)は97.2%。

2.8%、13Kwhの電力を買電しました。

買電の原因は2つあって、一つは「緊急停電対応」と、

いつもの「3日曇りが続くときびしぃ〜」でした。

台風直撃する⁉️

緊急停電対応というのは、8/15〜16に東京に最接近した台風7号が、

一番勢力が大きい状態で上陸するんじゃないか?という報道があり、

8/16朝の蓄電池容量は50%超えと余裕はあったものの、

上陸に際して停電が起こる可能性もあり、

予防的に6Kwhほどを3時間で蓄電池に充電し、

100%の状態で構えていました。

結果的には上陸せず、東京は台風の左側を通過したこともあり、

大きな混乱もなく過ごすことができました。

せっかく蓄電池を備えているで、

いざという時に備えることができる=「レジリエンス性が高い住まい」に住んでいるという安心感は良かったですね。

3日以内でも厳しくなることもある

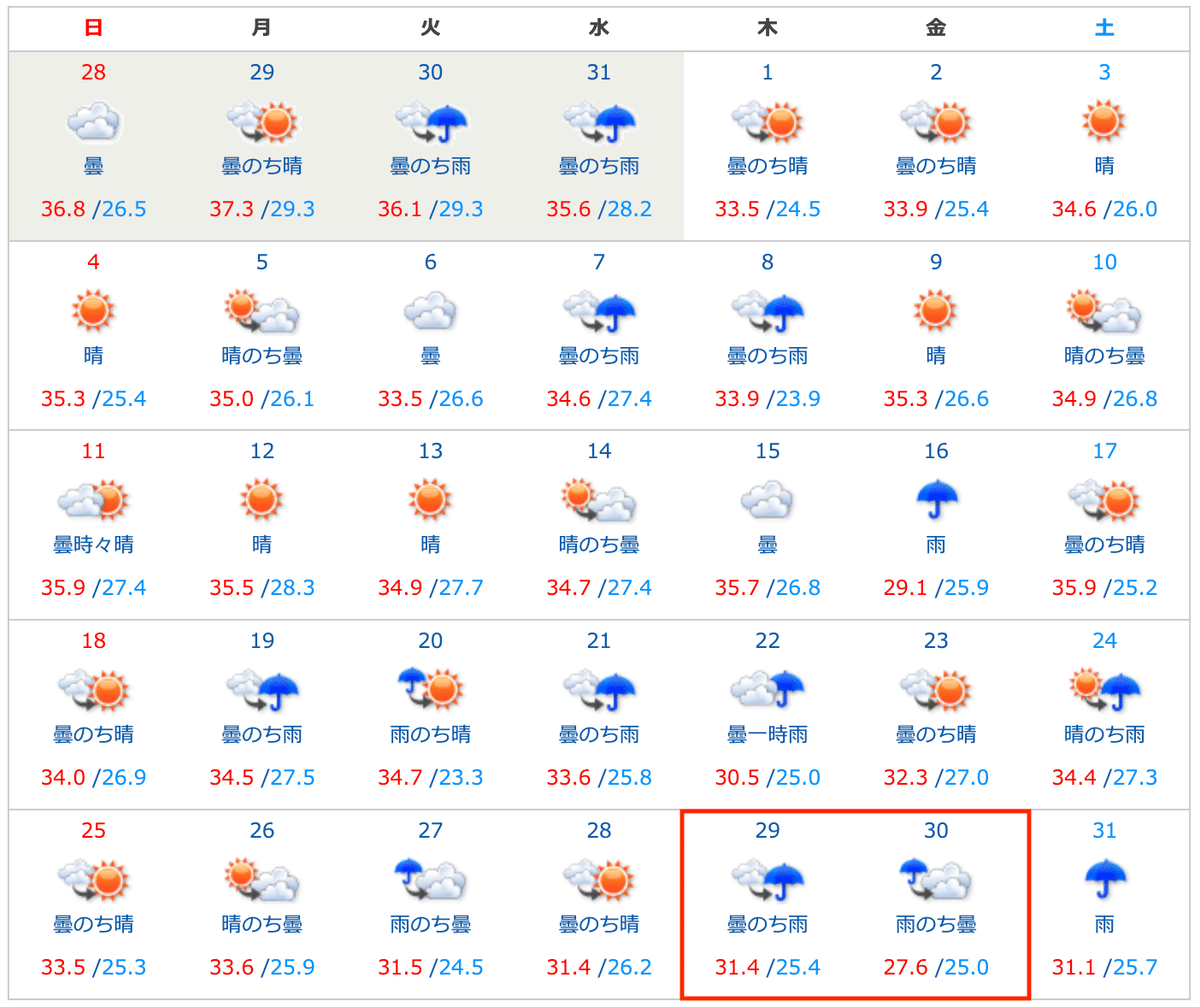

つぎに厳しかったのは8/29〜30の雨が強かった2日間。

2日間は雨が強くてほとんど発電できず、

いつもだと3日持つ蓄電池がジリジリと残量が減っていき、

8/30の20時あたりに残り3%となってしまい、泣く泣く買電。

エアコンを止めてれば凌げたかもしれませんが、

外気湿度がめちゃくちゃ高く、おそらく寝られないだろうとエアコンの運転は継続(笑)

2時間ほどで7Kwhの電力を買電しました。

「快適で省エネ」な住まいを目指して運用していますので、

この辺りは折衷案なのかなぁと考えています。

\7月のオフグリッド率 はっぴょ〜/

全国1000万人のオフグリスト※の皆さま、お待たせ致しましました。

このところバタバタしていてnoteの更新が追いつかず(泣)

※オフグリストってなに?

オフグリッドハウスの作り手、住まい手はもちろんそれだけに限らず「将来に向けて出来るだけエネルギーを使わず、地球環境に負担をかけず、心地よく楽しく暮らすことが好きなみなさんのことを、みんなのオフグリッド研究所では「オフグリスト」と呼んでいます

7月のオフグリッド率を発表しま〜す!!

7月の敗因は、意外なところに

7月のオフグリッド率(電力自給率)は96.9%。

全体の3.1%、13Kwhの電気を買いました。

7月の買電の原因は・・・・天気とか不意の電力消費ではなく、

7月上旬に4日間ほど旅行に出かけたからでした(笑)

親しい友人夫婦と、伊豆大島に遊びに行っていました。(楽しかったなぁ)

うちには猫が2匹いて、旅行期間中はキャットシッターさんに

お世話をお願いしていたのですが、

この時期にはエアコンを24時間連続でつけていることもあり、

不在中に電欠になるとどうにも対応できなくなるため、

あらかじめグリットON(買電モード)にして出かけました。

その4日間は普通の家と同じく、太陽光と買電、ときには売電しており、

一番多く買っている時でも290wh程度で、

トータルで5Kwh買ったということです。

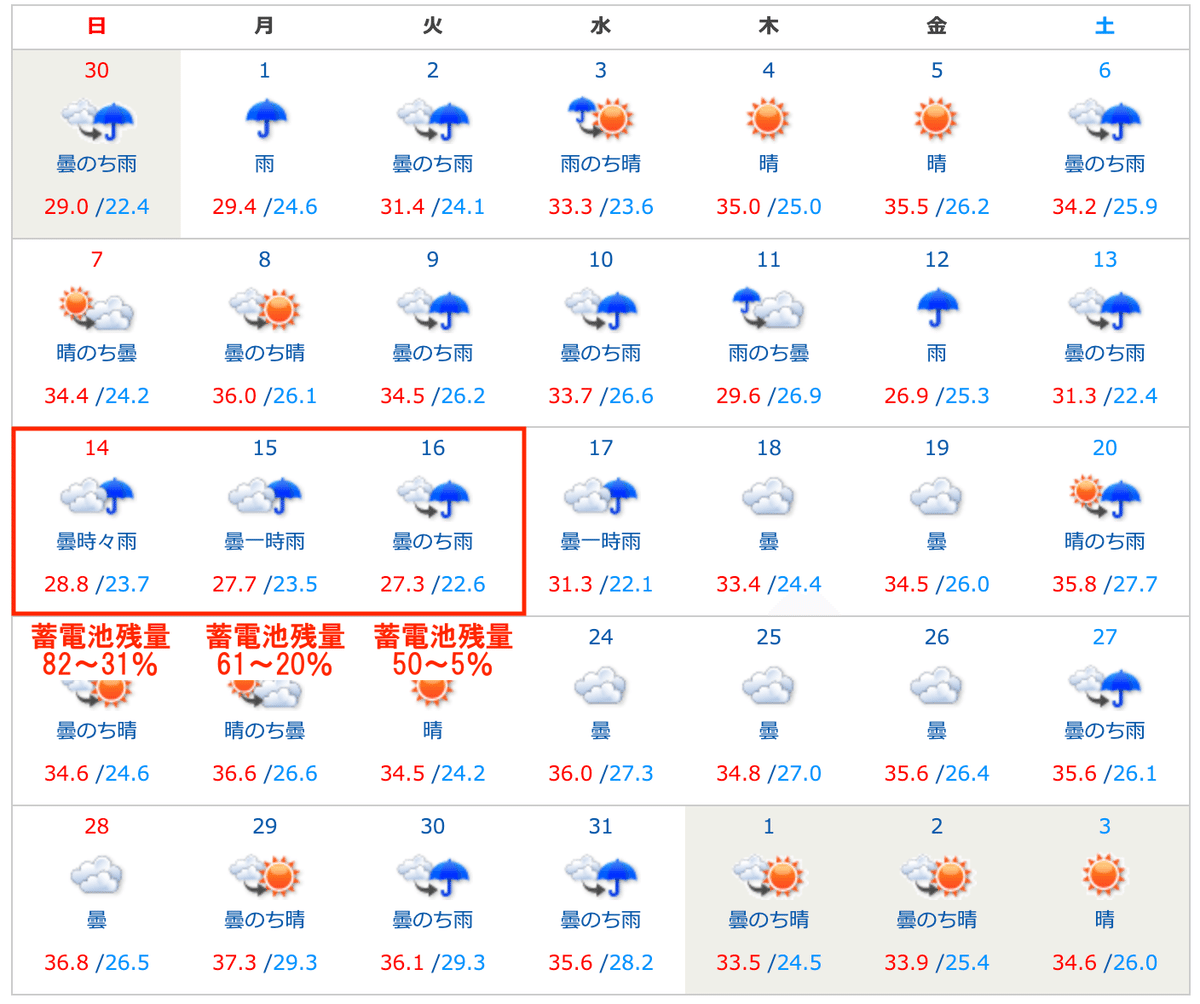

曇り+雨が3日続くと3日目が厳しい

「曇り+雨が3日続くと3日目が厳しい」

というのがオフグリッドな我が家の電力事情。

7月も14日〜16日の3日間が結構厳しかったですねぇ。

曇り+雨で徐々に下がる蓄電池量。

3日目の深夜〜早朝には5%まで下がってしまい、

これは電欠か⁉️と思っていたら、17日は朝からに空が明るくなり、

一気に発電して午前中には満充電となりました。

蓄電池容量を増やすと、この3日がもう少し伸びますが、

まだまだ高価な蓄電池を、そう簡単に導入することも難しい。

この辺りは、エコノミーとエコロジーのバランスを取るのが現実的と考えています。

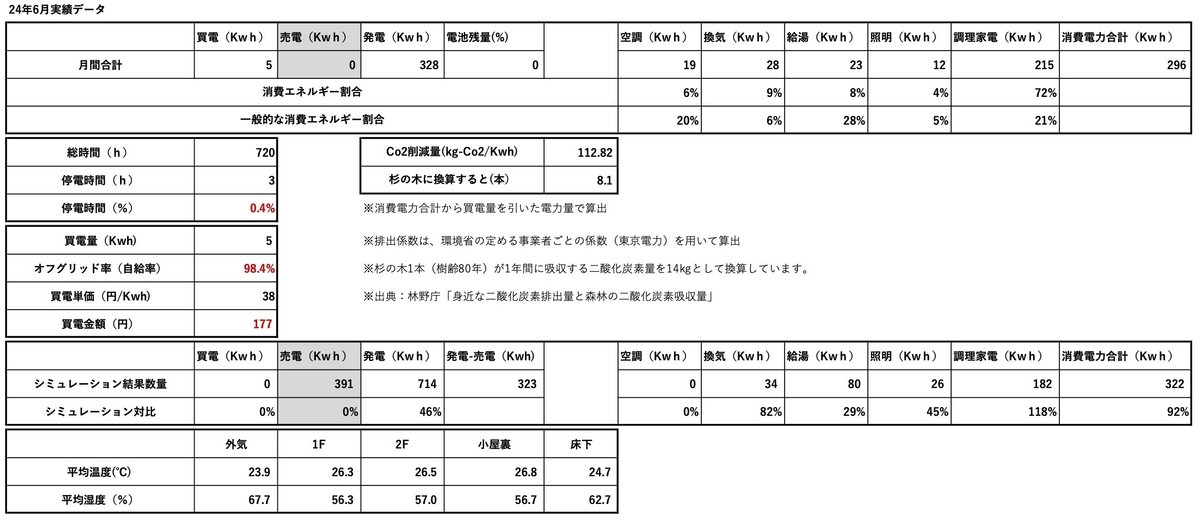

\6月のオフグリッド率 はっぴょ〜/

全国1000万人のオフグリスト※の皆さま、お待たせ致しましました。

このところバタバタしていてnoteの更新が追いつかず(泣)

※オフグリストってなに?

オフグリッドハウスの作り手、住まい手はもちろんそれだけに限らず「将来に向けて出来るだけエネルギーを使わず、地球環境に負担をかけず、心地よく楽しく暮らすことが好きなみなさんのことを、みんなのオフグリッド研究所では「オフグリスト」と呼んでいます。

6月のオフグリッド率を発表しま〜す!!

惜しい3時間 5Kwhの買電

6月は惜しくも3時間、5Kwhの買電を行いました(泣)

それでも自給率は98.4%。上出来ですがあと少しのところだったのが悔しい(笑)

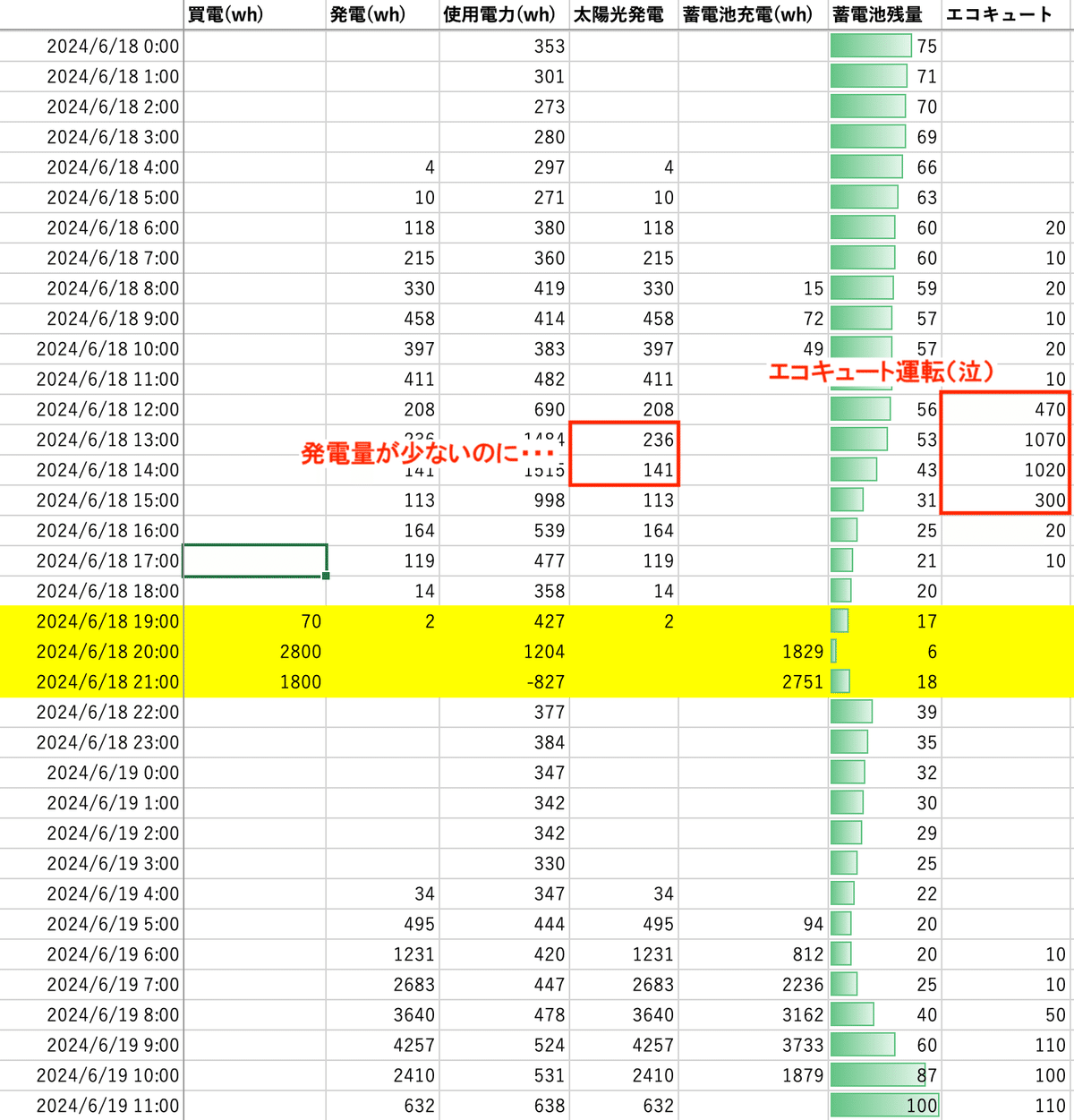

買電を行なったのは6/18 19時〜21時の3時間。

敗因は日中のエコキュートでの湯沸かしでした。

犯人はエコキュートの湯沸かし

発電量が少なく、蓄電池残量が心許ないときには、

エコキュートの湯沸かしを停止させるのですが、

この日は日中バタバタしていて停止操作を忘れていました。

で、ふと19時ぐらいに残量を見たらまさかの17%。

このままでは深夜に残量ゼロ=電欠になることから、

3時間ほど電気を買って充電。夜間を凌げるぐらいまで充電したのち、

再度系統側のブレーカーをOFF!!(オフグリッドに復旧)

天気予報では翌日は晴れだったので、

まあまあ持つだろうなぁという買電量で凌ぎました。

予報通り翌日は朝から晴れていたので、午前中に満充電まで行くことができ、通常運転に復帰しました。

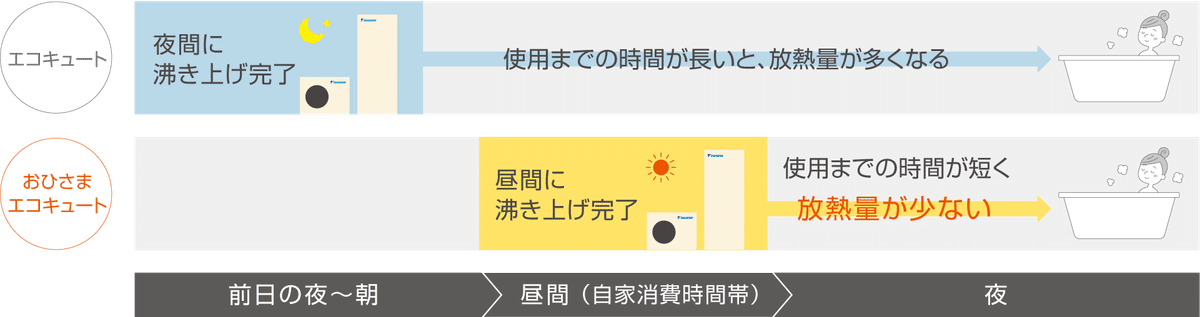

通常は発電した電気で湯沸かし

オフグリッドな我が家ではお湯はエコキュートという、

エアコンの原理と同じ仕組みの機械でお湯を沸かしています。

少し前までのエコキュートは、深夜電力を使ってお湯を沸かすものが主流だったのですが、最近は太陽光発電の余剰電力を利用して、

日中に湯沸かしを行うタイプのものが登場しました。

おひさまエコキュートは、熱的ロスも少ない

深夜電力のエコキュートだと、お湯を沸かしてから使うまでの時間が長く、タンクから放熱されてしまうロスが生まれていましたが、おひさまエコキュートだとお湯を沸かしてから使うまでのリードタイムが短いので、その分ロスも少なくて済むという側面もあります。

おひさまエコキュートでも、発電量が少ないと自動で湯沸かしを停止する機能はまだないようですが、リモコンや専用の携帯アプリを使って、手動で停止させる機能はあるようです。自動で停止する設定ができれば、今回のようなポカミスで電欠する事態は防げるのですが・・・

まあ、どちらにしてもオフグリッドハウスには良い季節がやってきました。

7月はどうなるんでしょうねぇ〜(笑)